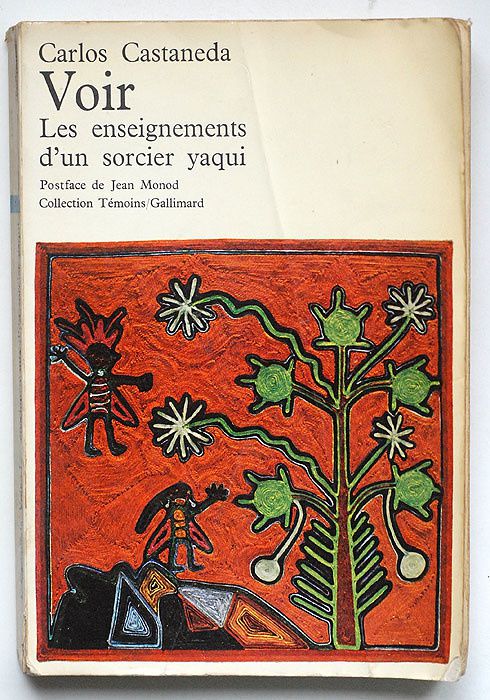

« Voir » (Les enseignements d’un sorcier yaqui) est un des livres de Carlos Castaneda écrit après contact, d’après auteur et éditeur, des sorciers mexicains, d’un sorcier, un « brujo » en particulier.

Castaneda était un ethnologue étasunien mais son livre n’est pas un livre d’ethnologie, d’abord au sens où il ne comporte aucune dimension analytique. C’est un récit pur et simple d’une plongée. Rendue possible car le sorcier pressent que « Mescalito » (un esprit important) tient à ce que l’ethnologue soit guidé vers lui.

On peut se demander longuement ce que le récit emprunte au roman. Ce retour vers l’indien qui l’attend tranquillement est en effet étrange. On ne sait pas comment vit l’ethnologue, il va et vient. Tout cela paraît détaché du temps. Peut-être que ce livre est tout aussi ethnologique que « Vendredi et les limbes du pacifique » ?

Cette discussion sur la réalité des récits de Castaneda sera sans doute sans fin tant qu’il sera réédité, et personne n’a rien pu prouver sur le niveau de véracité de ces livres (et d’ailleurs sur la signification des expériences qu’ils relatent). Castaneda n’analyse pas, mais il ne juge pas non plus; il n’assène rien, il ne joue pas le maître mystique, il ne vante pas des découvertes, et il laisse bien des incertitudes ouvertes. Ce qui le place du côté de l’ethnologue, indiscutablement. Une ethnologie littéraire ? Une littérature ethnologique ? Qui ne disent pas leurs noms. D’où la fascination, bien entendu, qui en ressort.

On prétend parfois que c’est un mauvais écrivain qui a trouvé un stratagème pour vendre des livres quand même. Pour ma part je trouve qu’il nous livre une expérience, et qu’il ne ferme rien. Et c’est un beau livre, fluide, qu’on n’a pas du tout envie de lâcher. Mais c’est vrai, personne n’a pu rencontrer « le’ sorcier principal qui initie Castaneda. Pour un charlatan, il est très habile. Un charlatan « boucle » plus volontairement ses histoires il me semble. Donc nous avons là un grand malin, tout au moins, ou de surcroît. Castaneda, en plus, ne cesse lui-même de se mettre à distance de ce qu’il vit. Il en raconte les détails, mais il n’est pas affirmatif sur ce qui se déroule. C’est d’autant plus crédible. Mais d’autant plus habile ?

Est-ce que tout cela n’est pas une reconstruction de savoirs, est ce que le sorcier n’est pas l’amalgame de plusieurs chamanes, voire de tous les chamanes, voire une macédoine de maintes spiritualités ?

Est-ce que ces récits n’illustrent pas une richesse culturelle et spirituelle, par la méthode allégorique ? Il en sait tellement, en effet. C’est possible, en effet, mais ce serait alors virtuose. Car il y a une vraie relation entre le sorcier et l’ethnologue. Elle est touchante. Les romanciers savent opérer cela.

Je suis convaincu par Nietzsche quand il dit que la réalité est une question de point de vue. Michel Foucault le démontre brillamment dans « Les mots et les choses« , aussi, et la physique quantique ne dit rien de différent. Pour voir différemment, on doit faire taire quelque chose en soi. Des croyances. Des ruminations. C’est ce que dit simplement le sorcier yaki.

Je suis convaincu, aussi par Paul Feyerabend, scientifique hétérodoxe, quand il dit que « tout peut marcher » pour accéder à une forme de vérité, nous le sentons, nous qui regardons une fiction de cinéma, rêvons, ou écoutons une chanson.

Les sorciers yaqui accèdent sans doute à une forme de vérité, en fumant du peyotl et par d’autres pratiques, mais ils sont les seuls à emprunter ce chemin et à voir la vérité sous cette forme. Sous les yeux d’un sorcier yaki nous ressemblons à des œufs lumineux munis de fibres lumineuses géantes dont nous pouvons nous servir.

Aussi, éradiquer ces cultures, comme la machine occidentale y a pourvu, est une perte terrible pour l’humanité, comme à chaque fois qu’on massacre une culture, qui est un point de vue sur la vérité.

J’aime la posture ethnologique de Castaneda, c’est à dire l’humilité, s’en remettre à son interlocuteur, l’absence de préjugé. C’est de cette manière que Castaneda procède avec Don Juan, sorcier Yaqui. Même s’il n’existe pas.

Dans « Voir », Castaneda, encore jeune homme, relate son second séjour régulier, supposé, auprès de Don Juan, en 1968, après avoir abandonné son initiation des années auparavant, suite à quelques effrois. Il va s’y remettre, et cette fois ci parvenir à franchir quelques caps. Rencontrer « le gardien » d’un autre monde, son « allié », et finalement, « voir », soit se mettre en demeure de vivre comme un guerrier, car quand on voit on entre en un nouveau territoire lucide mais dangereux.

Il revient en Arizona semble t-il avec le premier livre qu’il a écrit, mais Don Juan s’en fiche. Don Juan considère que penser est une perte de temps. D’ailleurs, la grande capacité du sorcier, soit « voir », ce que le peyotl favorise grandement, ne s’explique pas. Cela se vit. On est aveuglé et maladif de trop penser. Cela, les contemporains ne le savent que trop. Don Juan va passer beaucoup de temps à le sortir de la gangue de la raison, pour qu’il puisse simplement, vivre les expériences. Cesser de tout vouloir expliquer, c’est une possibilité, qui en ouvre d’autres. Chez nous on appelle cela obscurantisme, ailleurs on dit « Voir », et cela nous raccorde tout de même aux premières manifestations de la vie religieuse, soit à un long acquis, qui n’est tout de même pas à prendre à la légère.

Le livre est le récit des expériences de Castaneda, et de sa relation riche et belle,, supposée réelle, avec Don Juan, et une ou deux autres sorciers. L’ethnologue donne de sa personne, semble t-il, jamais il ne se cache d’être un ethnologue, il prend des notes, il pose des questions. Manifestement, il manque de perdre sa vie au moins une fois. Les expériences qu’ils narrent sont déconcertantes et la narration est à la fois limpide, belle, imprégnée. Parfois on a réellement peur pour lui. Castaneda veut la Vérité, oui, mais on sent qu’il n’est pas là que pour ça. Comme tous les ethnologues. Il cherche dans une autre culture ce qui pourrait le guérir des mutilations de la sienne. Le livre n’est pas une mythification de la drogue. D’abord, au vu des symptômes, on ne l’envie pas… Mais en plus on comprend que la drogue n’est qu’un auxiliaire. Les sorciers s’en passent, d’ailleurs, une fois sorciers. Comme on se passe de médicaments psychotropes une fois guéri.

J’aime beaucoup de choses chez ce Don Juan dont on ne sait s’il vécut ou s’il est une reconstruction. Car malgré ses idiosyncrasies, il rejoint bien d’autres sagesses. Quand il dit que tout est égal et que le sorcier sait que le monde est folie, mais « folie contrôlée », car on doit bien vivre, on dirait un stoïcien. De même quand il décrit la mort comme dissolution dans le cosmos. Quand il théorise la vie comme une vie de guerrier il parle comme un samouraï: Quand il dit « vois » et cesse de « regarder », il nous enjoint à faire plutôt qu’à penser à faire.

Il dit aussi que la vérité est dangereuse, sans cesse, regarder son « allié’ de près, ou certains esprits, est dangereux. Savoir n’est pas neutre. Savoir vous expose. Il rappelle ici encore Nietzsche qui alerte sans cesse sur le danger de la vérité. Ne regarde pas trop au fond du trou, tu pourrais y tomber.

Mais finalement c’est la question que pose toute spiritualité…. Est-ce allégorie ou haute réalité ? Et Castaneda ne referme pas le livre des questions. Il présente une forme de spiritualité, parmi d’autres, et connectée au plus profond passé. Castaneda était peut-être un narrateur doué mais chafouin. Doué, alors. Car on vibre avec ce duo. La thèse du « mauvais romancier » déguisé en ethnologue ne tient pas, en tout cas. On aurait alors un ethnologue, un vrai, car il y a semble t-il un vécu, de l’expérience humaine, qui n’est pas que de bureau. Il n’y a pas que du puisé dans les manuels, et un romancier qui sait transformer tout cela en récit qui élargit l’audience au delà des spécialistes de l’ethnologie. Castaneda a sans doute, tout au moins, rencontré des indiens yaquis.

Mais à dire vrai je n’en sais rien, Castaneda m’égare, comme Don Juan l’égare fréquemment. Et une des leçons est que nous ne savons rien. Mais que nous pouvons chercher. Ce n’est pas très moral, certes, de nous raconter des sornettes. Mais on nous en a raconté bien d’autres… Pour nous donner accès à des spiritualités. Peut-être que Castaneda, pour sauver la vision chamanique, a t-il décidé de procéder de la sorte.

C’est en tout cas une littérature, ou une ethnologie, ou bien plus probablement les deux…. Absolument uniques en leur genre. Ce qui vaut évidemment le détour.